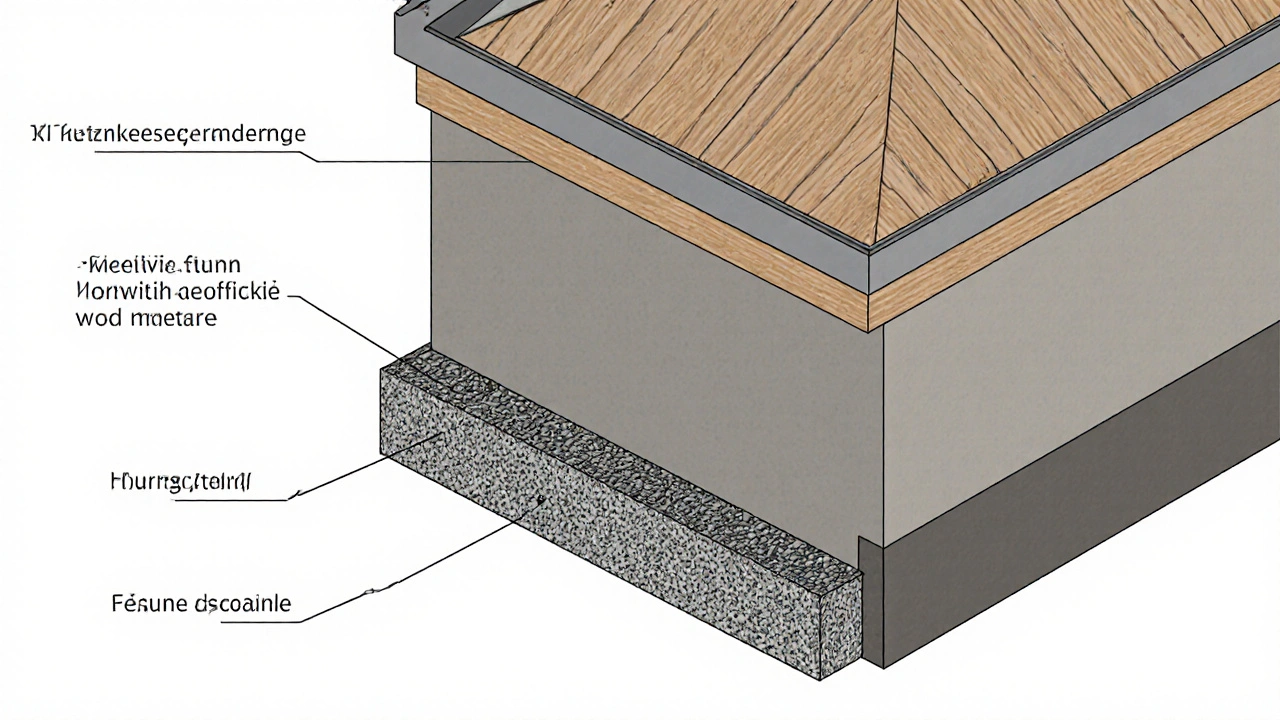

Der Sockelabdichtung ist die kritische Schutzschicht zwischen Fundament und Fassade, die im erdberührten Bereich Feuchtigkeit, Spritzwasser und Frost ausgesetzt ist. Ohne ein korrektes Abdichtungssystem entstehen schnell Ablösungen von Putz, Ausblühungen und teure Bauschäden. Dieser Leitfaden erklärt, welche Maßnahmen im Sockelbereich nötig sind, wie Spritzwasserschutz und Beschichtung zusammenwirken und welche Produkte nach aktueller Norm (DIN 18533) empfohlen werden.

Was versteht man unter Sockelabdichtung, Spritzwasserschutz und Fassadenbeschichtung?

Der Begriff Spritzwasserschutz bezeichnet bauliche Maßnahmen, die das abspritzende Regenwasser vom Sockel fernhalten - etwa breitere Dachüberstände, Kies- oder Traufstreifen und abschüssige Bodenflächen. Fassadenbeschichtung ist die abschließende Oberflächenschicht, meist ein spezieller Putz oder eine wasserabweisende Imprägnierung, die das eindringende Wasser zusätzlich abweist. Beide Bausteine ergänzen die Sockelabdichtung und bilden zusammen ein robustes Schutzsystem.

Rechtliche Grundlagen: DIN 18533

Für erdberührte Bauteile ist die DIN 18533 das maßgebliche Regelwerk. Sie definiert die Wassereinwirkungsklasse W4‑E, die für Sockelbereiche gilt, in denen Spritzwasser, Frost‑Tau‑Wechsel und Salzbelastung zusammenkommen. Die Norm verlangt, dass die Abdichtung mindestens 30 cm über der Geländeoberkante (GOK) ausgeführt wird - ein Mindestwert, der häufig auf 15 cm unterschätzt wird. Auch die Prüfungen auf Dichtigkeit und die Dokumentationspflicht sind klar vorgegeben.

Abdichtungssysteme im Überblick

Je nach Fassadentyp (Sichtmauerwerk, Putzfassade, WDVS) kommen unterschiedliche Systeme zum Einsatz:

- Reaktivabdichtung

- Dichtungsschlämme (flexibel, mineralisch)

- Bitumendickbeschichtung

Alle Systeme werden flüssig oder als Bitumenbahn verarbeitet und benötigen einen sauberen, trocken vorbereiteten Untergrund. Bei mehrschichtigen Wandaufbauten empfiehlt sich ein mineralischer Mörtelkehlstoff - etwa webertec 933 - um die Haftung zwischen Untergrund und Abdichtung zu sichern.

Vergleich der gängigen Abdichtungssysteme

| System | Anwendung | Vorteile | Nachteile | Kosten (€/m²) |

|---|---|---|---|---|

| Reaktivabdichtung | Flüssig einbringbar, geeignet für alle Fassadentypen | Hohe Flexibilität, gute Haftung | Aufwändige Nachbehandlung, lange Aushärtezeit | 25‑35 |

| Dichtungsschlämme | Mineralisch, dünnflüssig aufzutragen | Atmungsaktiv, kompatibel mit Bitumen | Begrenzte Elastizität bei starkem Bewegungsspiel | 20‑30 |

| Bitumendickbeschichtung | Aufgebrachte Bitumenbahn oder flüssig‑bituminöse Mischung | Sehr robust, beständig gegen chemische Belastungen | Schwer in der Verarbeitung, Gefahr von Rissen bei Setzungsbewegungen | 30‑40 |

Spritzwasserschutz konkret umsetzen

Ein guter Abdichtungsfilm reicht nicht, wenn das Spritzwasser das System regelrecht überflutet. Typische Maßnahmen sind:

- Dachüberstände: ein mindestens 30‑50 cm breiter Traufstreifen aus Holz oder Metall, der das Regenwasser weit vom Sockel wegleitet.

- Kies- oder Betonstreifen: An der Hauswand angebrachte 30‑50 cm breite Schichten aus Kies, Sand oder Betonplatten absorbieren das Wasser und verhindern, dass es direkt auf den Sockel trifft.

- Gefälle weg vom Gebäude: Der Boden um das Haus sollte mindestens 2 % zum Garten hin abfallen, damit das Wasser natürlich abfließt.

Besonders in Leipzig, wo im Herbst häufig Starkregen mit hohen Spritzwasseranteilen auftreten, kann ein zusätzlicher Kiesstreifen den Unterschied zwischen sauberer Fassade und unschöner Schmutzablagerung ausmachen.

Beschichtungen - die letzte Verteidigungslinie

Nach erfolgreicher Abdichtung und Spritzwasserschutz folgt die Fassadenbeschichtung. Sie schützt vor UV-Strahlung, Algen und oberflächlicher Feuchtigkeit. Gängige Produkte sind:

- Fassaden‑Dispersionsfarben, geeignet für Putz, Beton und Kalksandstein.

- Wasserabweisende Imprägnierungen, die in den Untergrund eindringen und die Poren versiegeln.

- Robuste Sockelputze mit integrierter Gewebeeinlage (z. B. webertec Superflex D 24 kombiniert mit Quarzsand).

Die Beschichtung muss mindestens 5 cm über GOK hinaus reichen, damit sie nicht von Spritzwasser unterspült wird. Ein häufiger Fehler ist das Auftragen der Farb- oder Imprägnierlage nur bis zur Bodenoberfläche - dann gelangen die ersten Regenfälle direkt an den ungefähren Rand.

Typische Schadensbilder und sanierungsbedarf

Im Alltag sehen Handwerker häufig:

- Ablösungen des Anstrichs - meist in den ersten 10 cm über GOK.

- Ausblühungen (weiße Salzablagerungen) - Hinweis auf kapillare Feuchtigkeit.

- Mechanische Abplatzungen des Putzes - oft ein Zeichen für fehlende oder beschädigte Abdichtung.

Die Ursache liegt häufig an einer fehlerhaften Ausführung der Sockelabdichtung oder an unzureichendem Spritzwasserschutz. Vor jeder Sanierung sollte deshalb eine genaue Bestandsaufnahme erfolgen: Feuchtigkeitsmessungen, Sichtprüfung des bereits vorhandenen Abdichtungssystems und Überprüfung der Drainage‑ und Gefälle‑Verhältnisse.

Praxis‑Checkliste für die Sockelabdichtung

- Planungsphase: GIS‑Daten zur Bodenfeuchte prüfen, Höhe des Sockels (mind. 30 cm über GOK) festlegen.

- Materialwahl: System (Reaktivabdichtung, Dichtungsschlämme oder Bitumendickbeschichtung) nach Fassadentyp auswählen.

- Untergrundvorbereitung: Reinigen, ggf. Ausbesserung mit mineralischer Mörtelkehle (webertec 933).

- Ausführung: Gleichmäßige Beschichtung, Schichtdicken‑Kontrolle (mind. 2 mm bei Flüssigkunststoff).

- Spritzwasserschutz einsetzen: Traufstreifen, Kieslage, Gefälle.

- Endbeschichtung: Auswahl der passenden Fassaden‑Dispersionsfarbe oder Imprägnierung.

- Qualitätssicherung: Dichtigkeitsprüfung (Blower‑Door‑Test), Dokumentation gemäß DIN 18533‑1.

Fehler, die man vermeiden sollte

1. Sockelabdichtung zu kurz legen - 15 cm über GOK reichen selten aus. 2. Keine Trennschicht zwischen Erdboden und Abdichtung - führt zu Kapillaraufstieg. 3. Spritzwasserschutz erst nach Fertigstellung hinzufügen - zu spät, weil bereits Schadstoffe an der Fassade haften. 4. Unzureichende Haftung durch falsch gemischte Mörtelkehle (zu trocken oder zu feucht). 5. Fehlende Dokumentation - bei späteren Sanierungsarbeiten fehlen wichtige Angaben.

Weiterführende Literatur & Normen

Für tiefergehende Fachinformationen empfiehlt sich ein Blick in die aktuelle DIN 18533‑Ausgabe, die detaillierte Planungs- und Ausführungshinweise enthält. Außerdem liefern Herstellerdatenblätter von webertec wichtige Angaben zu Verarbeitungstemperaturen und Mischverhältnissen.

Wie hoch muss die Sockelabdichtung laut DIN 18533 sein?

Mindestens 30 cm über der Geländeoberkante - ein Abstand, der häufig unterschätzt wird, weil er während der Bauphase schwer zu kontrollieren ist.

Welches Abdichtungssystem eignet sich am besten für eine Putzfassade?

Eine mineralische Dichtungsschlämme kombiniert mit einer geeigneten Mörtelkehle (z. B. webertec 933) liefert gute Haftung und bleibt atmungsaktiv.

Braucht man bei einem WDVS‑System extra einen Sockelputz?

Ja - ein flächenbündiger Sockelputz mit Gewebeeinlage schützt die Perimeterdämmplatte vor Spritzwasser und mechanischer Belastung.

Wie verhindert man Ausblühungen im Sockelbereich?

Durch eine intakte Abdichtung, korrektes Gefälle und gegebenenfalls den Einsatz einer wasserabweisenden Imprägnierung kann das Aufsteigen von Salzen gestoppt werden.

Welche Rolle spielt der Traufstreifen aus Kies?

Der Kiesstreifen wirkt als Pufferzone: Er nimmt das Spritzwasser auf, leitet es ab und verhindert, dass Schmutz direkt an der Fassade haftet.