Wenn Sie als Vermieter eine Wohnung zurückhaben wollen, weil Sie oder ein Familienmitglied dort einziehen möchten, dann können Sie das mit einer Eigenbedarfskündigung tun. Aber nur, wenn Sie alle rechtlichen Regeln genau einhalten. Viele Vermieter glauben, dass sie einfach schriftlich kündigen und der Mieter gehen muss. Das ist ein gefährlicher Irrtum. In Deutschland gilt: Wer Eigenbedarf anmeldet, muss beweisen, dass er ihn wirklich hat - und zwar mit klaren, nachvollziehbaren Unterlagen. Sonst verliert er den Prozess - und oft auch das Geld.

Wer darf überhaupt einen Eigenbedarf anmelden?

Nur natürliche Personen, also Einzelpersonen, können eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Das bedeutet: Eine GmbH, eine Wohnungsbaugesellschaft oder ein Verein darf das nicht. Wenn Sie als Privatperson die Wohnung besitzen, dann haben Sie die Möglichkeit. Aber auch hier gibt es Hürden. Der Eigenbedarf muss erst nach Abschluss des Mietvertrags entstanden sein. Wenn Sie die Wohnung schon vorher für sich oder Ihre Familie vorgesehen hatten, aber dem Mieter das nicht gesagt haben, dann ist die Kündigung von Anfang an ungültig. Das haben die Gerichte mehrfach klargestellt - etwa im Urteil des Bundesgerichtshofs vom 19. Januar 2022 (Az. VIII ZR 104/21).

Ein weiterer wichtiger Punkt: Bei Wohnungen, die erst nach dem Mietvertrag vom Eigentum in den Vermietungsbestand überführt wurden, gilt eine Sperrfrist von drei Jahren. In dieser Zeit dürfen Sie nicht wegen Eigenbedarf kündigen. Das gilt auch, wenn Sie die Wohnung selbst bewohnt haben, dann vermietet haben und jetzt wieder einziehen wollen. Die drei Jahre laufen ab dem Tag, an dem der Mieter eingezogen ist.

Wer darf in die Wohnung einziehen?

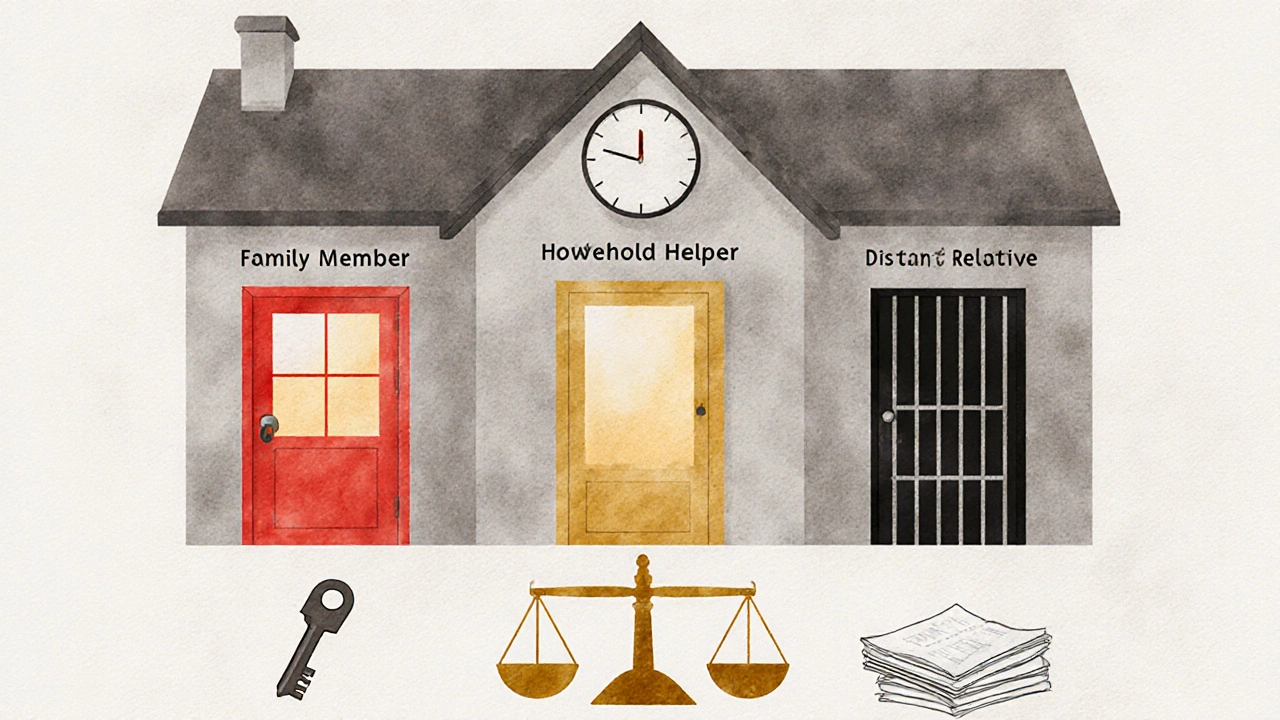

Nicht jeder, den Sie kennen, ist berechtigt, als Bedarfsperson einzuziehen. Das Gesetz erlaubt nur:

- Sich selbst als Vermieter

- Familienangehörige (Ehepartner, Kinder, Eltern, Großeltern, Enkel)

- Angehörige des eigenen Haushalts (z. B. Lebenspartner, Pflegekraft, die bei Ihnen wohnt)

Ein entfernter Verwandter, den Sie seit 15 Jahren nicht gesehen haben, zählt nicht. Ein Onkel, der nie bei Ihnen war und keinen Kontakt hat, ist kein gültiger Grund. Das hat eine Mieterin aus Berlin 2023 erfolgreich vor Gericht durchgesetzt - mit Hilfe des Mietervereins. Der Vermieter hatte behauptet, sein Onkel ziehe ein. Kein Nachweis, kein Kontakt, keine Glaubwürdigkeit. Das Gericht hat die Kündigung aufgehoben.

Neuere Urteile, wie das des Landgerichts Stuttgart vom 12. Mai 2021 (Az. 17 S 66/20), haben den Kreis etwas erweitert: Haushaltshilfen oder Pflegepersonal, die dauerhaft mit Ihnen zusammenleben, können unter bestimmten Umständen als Bedarfspersonen gelten. Aber auch hier: Sie müssen beweisen, dass die Person tatsächlich einzieht - nicht nur, dass sie es könnte.

Was muss in der Kündigung stehen?

Die Kündigung muss schriftlich sein und an alle Mieter gerichtet sein. Sie reicht nicht, wenn Sie nur einen Mieter ansprechen, wenn zwei auf dem Vertrag stehen. Die Begründung ist das Wichtigste. Sie müssen klar und konkret angeben:

- Wer genau in die Wohnung ziehen wird

- Welches Verwandtschaftsverhältnis besteht

- Warum diese Person die Wohnung braucht

- Wann der Einzug geplant ist

Ein vager Satz wie „Ich brauche die Wohnung für meine Tochter“ reicht nicht. Sie müssen zeigen, dass es ernst gemeint ist. Ein Mieter in Leipzig hat 2023 erfolgreich geklagt, weil der Vermieter nur eine „Absichtserklärung“ vorlegte - ohne Schulzeugnis, ohne Mietvertragsende der jetzigen Wohnung, ohne schriftliche Zustimmung der Eltern. Das Gericht sagte: „Das ist kein Nachweis, das ist eine Hoffnung.“

Ein erfolgreicher Fall aus dem gleichen Jahr: Ein Vermieter in Dresden konnte nachweisen, dass seine Tochter nach dem Abitur aus der WG auszieht, ihr aktueller Mietvertrag endet am 30. Juni, und sie das neue Zimmer in der ehemaligen Wohnung als „einzige stabile Lösung“ braucht. Mit Schulzeugnis, Auslaufdatum des alten Mietvertrags und einer schriftlichen Erklärung der Eltern hat er den Prozess gewonnen.

Wie lange ist die Kündigungsfrist?

Die gesetzliche Kündigungsfrist hängt von der Dauer des Mietverhältnisses ab:

- Mehr als 5 Jahre: 9 Monate

- Mehr als 8 Jahre: 12 Monate

Diese Fristen sind gesetzlich festgelegt (§573c BGB). Sie können nicht verkürzt werden - auch nicht durch Vertragsklauseln. Und: Die Frist beginnt erst mit dem Ende des Monats, in dem die Kündigung zugestellt wird. Wenn Sie am 15. März kündigen, läuft die Frist erst ab dem 1. April. Das bedeutet: Bei einem 10-jährigen Mietverhältnis haben Sie 12 volle Monate Zeit - bis zum letzten Tag des zwölften Monats nach Zugang der Kündigung.

Warum scheitern so viele Eigenbedarfskündigungen?

Der Deutsche Mieterbund hat 2022 ausgewertet: Von allen Eigenbedarfskündigungen landen 30 bis 40 Prozent vor Gericht. Und in 65 Prozent dieser Fälle entscheiden die Richter zugunsten des Mieters. Warum? Weil die Vermieter oft unvorbereitet sind.

Die häufigste Ursache für die Unwirksamkeit ist eine unvollständige oder ungenaue Begründung. Das sagt auch die ARAG Rechtsschutzversicherung in ihrem Ratgeber von 2023. Viele Vermieter denken: „Ich sag’s einfach, der Mieter geht schon.“ Aber die Gerichte prüfen heute viel genauer, ob der Bedarf echt ist - oder nur ein Vorwand, um den Mieter loszuwerden und die Wohnung später teurer zu vermieten. Das hat der Bundesgerichtshof im Juli 2022 (Az. VIII ZR 123/21) nochmal deutlich gemacht: Der Bedarf muss nicht nur bestehen, sondern auch bedarfsgerecht sein. Das heißt: Die Wohnung muss tatsächlich passend für die neue Person sein. Ein 2-Zimmer-Appartement für eine Familie mit drei Kindern? Das ist kein Eigenbedarf - das ist eine Scheinkündigung.

Ein weiterer Grund für Misserfolg: Der Vermieter ignoriert Schutzgründe des Mieters. Wenn jemand seit 15 Jahren in der Wohnung lebt, schwer krank ist oder keine andere Wohnung finden kann, dann müssen Gerichte das besonders berücksichtigen. Es ist kein automatischer Schutz, aber ein starkes Argument.

Was passiert in Großstädten?

In Berlin, München und Hamburg ist die Zahl der Eigenbedarfskündigungen in den letzten fünf Jahren um 37 Prozent gestiegen. Warum? Weil die Immobilienpreise steigen und Vermieter die Wohnung lieber selbst nutzen oder später zu höheren Mieten vermieten wollen. Der Deutsche Mieterbund hat für 2022 insgesamt 127.500 Eigenbedarfskündigungen in Deutschland gezählt - ein Anstieg von 28 Prozent gegenüber 2018.

Die Bundesregierung prüft gerade, ob die Sperrfrist für umgewandelte Wohnungen von drei auf fünf Jahre erhöht werden soll. Das wäre ein weiterer Schritt, um Mieter zu schützen. Die Immobilienwirtschaft warnt: Wenn Vermieter nicht mehr sicher sein können, ihre Wohnung zurückzubekommen, dann werden sie weniger vermieten. Das könnte die Wohnungsnot noch verschärfen.

Was sollten Vermieter jetzt tun?

Wenn Sie eine Eigenbedarfskündigung planen, dann gehen Sie nicht einfach los und schreiben einen Brief. Tun Sie das:

- Prüfen Sie die Sperrfrist: Ist die Wohnung seit mindestens drei Jahren vermietet? Wenn nicht, dürfen Sie nicht kündigen.

- Identifizieren Sie die Bedarfsperson: Wer zieht ein? Ist es ein naher Familienangehöriger? Haben Sie Beweise?

- Sammeln Sie Unterlagen: Schulzeugnis, Arbeitsvertrag, Auslaufdatum des aktuellen Mietvertrags, ärztliches Gutachten, schriftliche Erklärung der Person - alles, was den Ernst des Bedarfs belegt.

- Consultieren Sie einen Anwalt: 65 Prozent der Vermieter nutzen laut einer Umfrage von Haus & Grund (Juni 2023) professionelle Hilfe. Die Kosten liegen zwischen 350 und 500 Euro - aber das ist günstiger als ein verlorener Prozess.

- Reden Sie mit dem Mieter: Die ARAG empfiehlt, mindestens drei Monate vor der Kündigung ein Gespräch zu führen. Manchmal ist ein offenes Gespräch besser als ein Brief - und verhindert unnötige Konflikte.

Es gibt keine Garantie, dass eine Eigenbedarfskündigung durchgeht. Aber mit richtiger Vorbereitung und klaren Beweisen steigt Ihre Chance. Und wenn Sie unsicher sind - fragen Sie einen Anwalt. Denn ein falscher Schritt kann teuer werden.